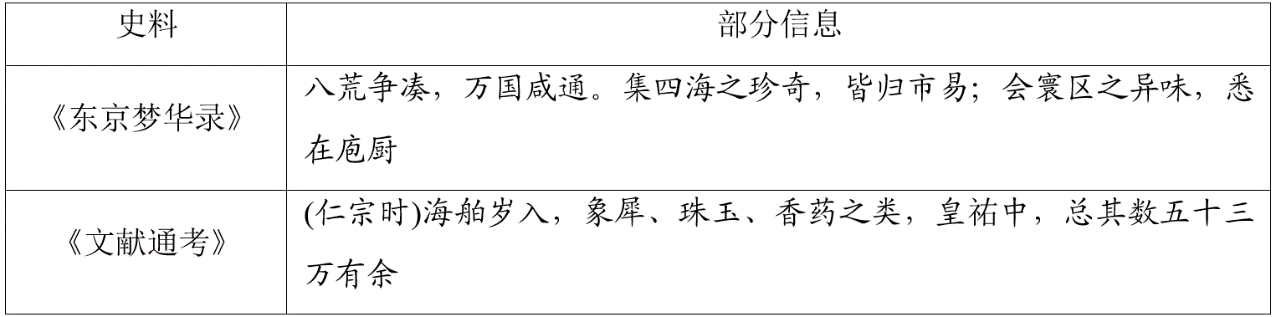

(2023·丽水高一上期中)下表是研究宋史的部分资料。这可用于说明( )

- A: 榷场贸易活跃

- B: 城市经济功能增强

- C: 对外贸易繁荣

- D: 经济重心南移完成

解析:

材料说明北宋时期的海外贸易收入丰厚,体现了当时对外贸易繁荣,故选C项;榷场贸易是指宋朝和北方少数民族政权在边境地区进行的贸易,排除A项;材料主要反映对外贸易的繁荣,排除B项;仅凭材料不能说明经济重心南移完成,排除D项。

(2024·绍兴阶段练习)辽朝中央官制有“北面”“南面”之分,北面官以契丹制度治理契丹等游牧民族事务,南面官用汉制治理汉人。在地方上,契丹等草原民族居住地实行部族制,按地域分成十部,设节度使管理;汉人和渤海人居住地设置州县。这一治理举措( )

解析:

辽朝统治者考虑到不同民族之间的经济和政治差异,故采取不同的治理措施,这有利于社会的稳定和经济的发展,从而维护统治,C项正确;金朝的猛安谋克制属于强化兵农合一的制度,不符合题意,排除A项;据材料无法得出“拓展了农耕文明的范围”的结论,排除B项;“羁縻”就是在少数民族地区设立特殊的行政单位,任用少数民族首领为地方官吏,除在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切事务均由少数民族首领自己管理,这与“汉人和渤海人居住地设置州县”不符,排除D项。

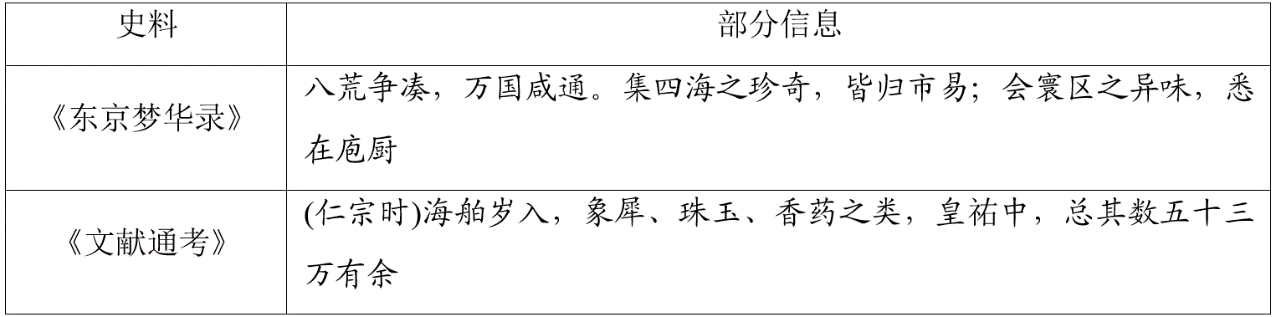

(2023·丽水高一上期中)下表是研究宋史的部分资料。这可用于说明( )

解析:

材料说明北宋时期的海外贸易收入丰厚,体现了当时对外贸易繁荣,故选C项;榷场贸易是指宋朝和北方少数民族政权在边境地区进行的贸易,排除A项;材料主要反映对外贸易的繁荣,排除B项;仅凭材料不能说明经济重心南移完成,排除D项。

两宋时期,中古时期森严的良贱制度逐渐被打破。宋仁宗时赋予私人奴婢编户齐民的法律地位,政府规定商人、佃农、奴婢均为编户齐民,南宋高宗建炎三年(1129)后官奴婢制度消亡。宋代出现以上现象的原因是( )

解析:

宋代社会发生了新变化,商人、佃农、奴婢由贱民阶层转变为编户齐民,原因在于商品经济发展,平民化趋势出现,B项正确;材料强调宋代社会的变化,并未涉及政府的经济职能,排除A项;良贱制度与经济重心完成南移无关,经济重心南移主要体现为南方经济的发展,排除C项;材料并未涉及宋代基层管理,排除D项。

(2023·浙江台金七校高一上期中)宋代立法活动频繁,法典种类众多,条目细密繁复。在刑事司法活动中贯彻明确的鞫谳分司原则,狱讼审讯与检法断刑分别处理,以期二者制衡,减少冤滥……一方面司法体系趋于完密,另一方面中央行政机构对司法的干预增多。据此可知,宋代立法旨在( )

解析:

据材料可知,宋代立法意在提高司法水平,构建稳定的社会秩序,从而达到维护集权统治的根本目的,故选D项;“完善司法体系”是宋代立法的结果之一,与“旨在”相悖,排除A项;“缓和阶级矛盾”是其次要目的,排除B项;“行政干预司法”是宋代立法的结果之一,与“旨在”相悖,排除C项。

面对仁宗多次袒护,殿中侍御史赵拃持续半年多、上奏十余次弹劾宰相陈执中,以致仁宗不得不罢黜陈执中相位。这反映了当时( )

解析:

仁宗面对殿中侍御史赵拃坚持不懈的弹劾,最后放弃自己的主张,不得不罢黜陈执中相位,这反映了当时皇权受到制约,A项正确。材料未提及治国方针,排除B项;“中央行政效率低下”并非材料主旨,排除C项;材料强调的是宋代皇权受到制约,未体现“统治集团的分裂”,排除D项。

(2024·宁波期末)宋真宗时,大臣路振说:“太宗皇帝平晋阳,知燕民之徯后也,亲御六军,傅于城下。燕民惊喜,谋欲劫守将出城而降。太宗皇帝以燕城大而不坚,易克难守,炎暑方炽,士卒暴露且久,遂班师焉。城中父老闻车驾之还也,抚其子叹息曰:‘尔不得为汉民,命也。’”对上述材料理解最准确的是( )

解析:

材料显示宋代君臣在国防收缩的前提下,试图构建一种不忘失地汉人的文化认同,A项正确;材料没有提到辽朝对燕云地区实行的民族政策,排除B项;宋朝最终主动放弃收复燕城,这是一种较为消极的态度,排除C项;材料并未强调辽朝与宋朝之间民族关系问题比较尖锐,排除D项。

(2024·北京东城期末)有学者认为宋代政治思想之重心不在理学,当时一些士人“斥心性之空谈,惩国势之积弱而思振救之”。下列史事中符合这一思想的是( )

解析:

该学者认为不能空谈,应当采取具体的措施来解决国家遇到的困难,“庆历新政”和王安石变法属于对北宋积贫积弱局面的积极应对,符合材料所述思想,C项正确;“取士不问家世”体现的是宋代社会的变化,与材料不符,排除A项;政府崇文抑武体现的是对武将的削弱,以便强化专制主义中央集权,与材料不符,排除B项;“格物致知”是程朱理学的方法论,与材料“惩国势之积弱而思振救之”不符,排除D项。

下图为南宋刘松年所绘《中兴四将图》(局部),绘刘光世、韩世忠、张俊、岳飞全身立像,为南宋人物肖像画中的佳作。南宋史官章颖则将岳飞、李显忠、刘锜、魏胜列入自己的《皇宋中兴四将传》一书。这反映出当时( )

解析:

南宋刘松年所绘《中兴四将图》和南宋史官章颖所写《皇宋中兴四将传》都是为了颂扬岳飞等人为保卫家国而立下的卓著战功,是忠勇爱国精神受到推崇的一种体现,A项正确;北宋初年为抑制武将势力膨胀,实行崇文抑武的方针,南宋没有武将严重威胁中央集权的现象,而且材料主要是对四将的褒扬,排除B项;C项与材料内容无关,排除;材料中没有对比关系,无法得出“最为突出”的结论,排除D项。

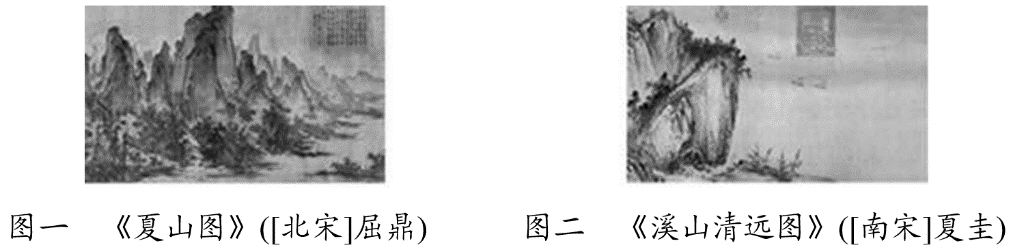

北宋的山水画构图工整,气势恢宏,阳刚奔放,如图一。而南宋山水画构图不求对称,渲染恬淡,如当时的画家夏圭,往往把景物放在画面一侧,被时人称为“夏半边”“残山剩水”,如图二。这种绘画特点的变化反映了( )

解析:

根据所学知识可知,南宋政权偏安江南,与夏圭的山水画中“残山剩水”的意境非常相似,这种绘画特点体现了政治环境对艺术创作的影响,故选A项。北宋和南宋的山水画都注重写意,排除B项;山水画不是风俗画,排除C项;南宋和北宋的绘画均有写意特点,但其绘画特点从气势恢宏到渲染恬淡的转变是受政局动荡影响,排除D项。

(2023·台州高一下期末)绍熙二年(1191)陆九渊被朝廷任命为荆门知军。当时,荆门是南宋边地,处江汉之间,为四战之地,有着重大的战略意义。他自己带头捐献半年俸禄,动员城中居民一齐动手修筑城墙。在税收方面,陆九渊大胆改革,免除了进出城门的商税。从此,荆门商贾云集,州府的税收反而大大增加了。这说明( )

解析:

陆九渊承担起作为一任地方官员的社会责任,体现了理学强调社会责任感和家国情怀,故选B项;题干反映的是陆九渊担任荆门知军时期所做的努力和贡献,排除A项;不能以陆九渊在荆门的税收改革措施这一个别现象概括整个南宋的整体状况,排除C项;仅凭材料无从得知当时荆门民众对理学的接纳状况,故无法说明南宋理学在荆门广为传播,排除D项。

元代行省制中的行省官员是由中书省任命的,行省没有任命官员的权力;行省的财务支出都由中央支付,行省征收的钱财绝大部分上交,各个行省只能够留一小部分。这说明元代行省制的实行( )

解析:

据材料可知,元代行省制下行省的官员由中央任命,行省的财权归中央,这说明中央对地方的控制加强,故选C项;“降低了中央政府办事效率”说法与材料主旨不符,排除A项;行省官员由中央任命,代表中央对地方进行控制,没有体现地方分权,排除B项;行省制度是元代实行的地方行政体制,而不只是对边疆的控制,排除D项。

(2023·杭州高一上期末)元朝在边疆少数民族地区的施政既有因俗而治的一面,又以强大的政权力量加以控制。在云南、海南、辽阳、广东等地,或是封王分民,或是派重兵驻守屯田,这一过程中,“北人则徙广海、南人则徙辽东”,形成了民族大迁徙、大杂居的局面。元朝的这一做法( )

解析:

据材料可知,元朝在边疆因俗而治的同时又对其加强控制,通过民族大迁徙、大杂居加强民族交融,这都加强了边疆与内地的联系,故选D项;材料强调对边疆地区的控制,与推动经济文化格局演变无关,排除A项;“扩大了地方管理的自主权”与“又以强大的政权力量加以控制”不符,排除B项;“解决”说法过于绝对,排除C项。

题干:

阅读材料,完成下列要求。

材料一 北宋初的宰相制度名义上与唐代没有什么不同,但实际上却有很大区别。其区别主要在于宋代设中书、枢密、三司分掌政、军、财三务,宰相之权为枢密使、三司使所分取。宰相、枢密使、三司使三者的事权不相上下,不相统摄。宰相之权既已分削,又设参知政事互为牵制,相权日益减弱,而皇权却由此加强。另一方面,由于职权的转移,中枢机构中三省制已进入衰落荒废的阶段。——摘编自刘志华《论宋代宰相制度的演变及其实质》

材料二 元昊在祖、父两代留下来的政权建设的规模上,立官制,定服饰,造文字,制礼乐,办学校,建宫苑,在汉人张元、吴昊、张陟等人的协助下,建立了一套官僚制度……除大体仿照汉官制外,西夏还部分保留了原来的“蕃官”体系,如宁令(大王)、谟宁令(诸王)、祖儒(大首领)等官称。这样,西夏的统治机构就被划分为蕃汉有别的两个系统。

——摘编自韦庆远、柏桦《中国政治制度史》

根据材料一并结合所学知识,说明宋代宰相制度的变化及其影响。

答案: 变化:三省制度衰落;实行二府三司制(或设置参知政事、枢密使、三司使,与宰相相互牵制)。 影响:完善了专制主义中央集权制度;分化削弱了相权;强化了皇权;降低了行政效率。

根据材料二,指出西夏政治制度的特点,并结合所学知识分析该特点形成的原因。

答案: 特点:蕃汉分治;汉制与蕃制相结合。 原因:西北少数民族与中原汉族的文化差异;继承党项族的传统;吸收、借鉴中原先进制度;接受汉族官僚的建议;民族交融的加快。

题干:

阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代借债人可以通过宅舍、田地甚至是牛羊、粮食等进行质押借贷。此外,借债人还可以通过保证人担保的方式借贷。唐代政府规定过民间借贷利率的上限,如果利息超过本金后再计息索债,或者计复利(民间称“驴打滚利”),则政府不予承认和保护。《唐律疏议》对于借款违约的情况作了详细规定。唐代政府禁止郡县官僚私人放贷,天宝九年(750)政府下令:如郡县官僚放贷取利则先予免职,放贷所获收益收归政府;禁止家庭成员私自抵押家产借款以及向入境少数民族放贷。——摘编自李莹、张兴胜《唐代的民间借贷》

材料二 宋代政府鼓励民间私人放贷,比如在灾荒之年,政府一般不进行放贷,而是通过私人放贷来帮助小农渡过难关。针对民间借贷行为中的高利贷、违法借贷行为,宋代政府则不断规范并进行限制打压。宋代民间借贷关系已经影响到社会各阶层,小农为借贷的主要群体,地主则为放贷的主要群体。商人、手工业者从事借贷活动的情况也非常多见。宋代有“京债”一说,指的是官员被任命后,在京师置办行装、支付旅费等借贷活动。还有部分退职官员由于俸禄降低,只好典当衣物,租借耕牛,自己从事农业生产来补贴家用。

——摘编自杨瑞璟《宋代民间借贷的特点与积极作用》

根据材料一并结合所学知识,归纳唐代民间借贷的特点。

答案: 特点:方式灵活多样;借贷双方受到法律保护;受到政府严格管理和控制;禁止官员借贷。

根据材料一、二,指出相较于唐代,宋代民间借贷的不同,并结合所学知识分析其原因。

答案: 不同:社会各阶层都可参与借贷。 原因:国家对社会的控制相对松弛;政府对民间借贷的鼓励和规范;人身依附关系的弱化;商品经济的发展。