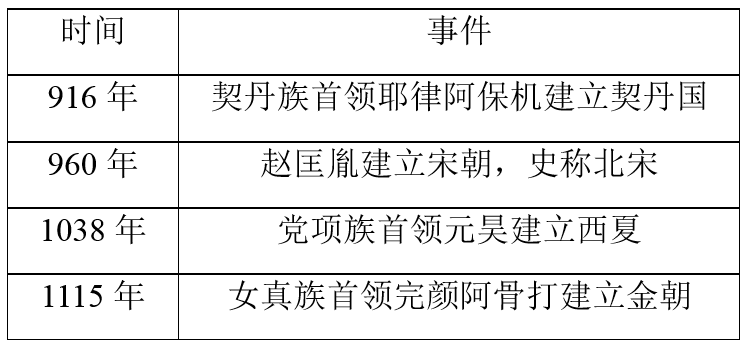

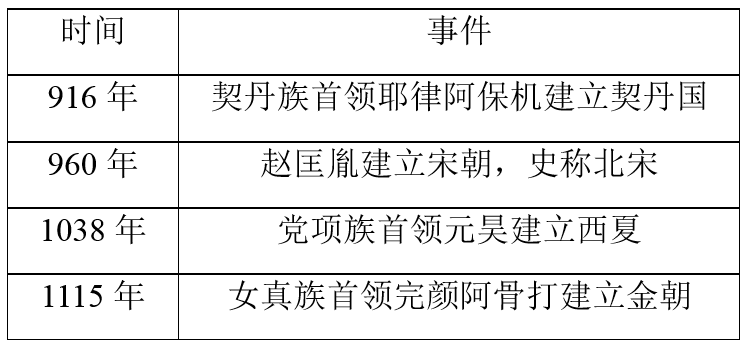

下表是中国古代大事年表(局部)。据此推断,这一时期的时代特征是( )

- A: 君主专制空前加强

- B: 传统农耕社会瓦解

- C: 变法改革成为潮流

- D: 多民族政权的并立

解析:

根据材料及所学知识可知,辽宋夏金元时期的阶段特征是多民族政权并立及民族交融的进一步发展,D项正确。

《辽史》载:“辽国官制,分北、南院。北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”这一官制体现( )

解析:

北面治宫帐,南面治汉人州县,体现的是因俗而治,故选D项。

(2023·湖州高一上期末)许倬云《万古江河》提到一少数民族政权“以蕞尔小国,存在两百年之久,竟也成宋人西陲大患。宋代对其战争不利,不得不以岁币换取和平”。建立该政权的少数民族是( )

解析:

据材料可知,位于宋代西面的少数民族政权是西夏(1038—1227),由党项族建立,故选B项。

下表是中国古代大事年表(局部)。据此推断,这一时期的时代特征是( )

解析:

根据材料及所学知识可知,辽宋夏金元时期的阶段特征是多民族政权并立及民族交融的进一步发展,D项正确。

(2024·温州高一联考)有学者在评价某一制度时指出:它是一个兼具生产、军事和行政的复合型体系,平居佃猎,战时从征的特性助推了其民族的迅速崛起;但与中原文明交融后,在新的经济形态冲击下,它又很快腐化,逐渐成为空壳般的组织形式。由此可推知,该制度应是( )

解析:

据材料可知,这是少数民族的制度,其特点是兵民合一,并且在封建经济的冲击下逐渐走向瓦解,由此推知其应是金朝的猛安谋克制,故选B项。

(2023·嘉兴高一上期末)成吉思汗于1206年统一蒙古草原,建号“大蒙古国”。1271年,忽必烈采用《易经》“大哉乾元”卦辞,建国号为“大元”,寄托美好寓意的同时,更是为了赓续汉唐正统。据此可知,忽必烈意在( )

解析:

据材料可知,忽必烈从中华经典中选取国号,旨在延续其继承汉唐的正统之名,故选A项;成吉思汗建立蒙古汗国标志着蒙古已经崛起,排除B项;材料并未提到忽必烈针对江南地区的统治政策,排除C项;大元取自《易经》,属于汉族经典,而忽必烈是蒙古族,排除D项。

(2023·宁波高一上联考)元朝修筑了四通八达的驿道,用来运输官府物资;设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务;相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。朝廷的这种做法( )

解析:

据材料可知,元朝修筑驿道用来运输官府物资、设置急递铺传递公文等,有利于中央和地方的沟通,加强了大一统国家的内部联系,故选A项;元朝设立驿站主要是服务政府需要,排除B、C项;上述举措主要是为了加强中央与地方的联系和沟通,属于中央集权范畴,与君主专制高度发展并无联系,排除D项。

(2023·浙江A9协作体高一上期中)下图是位于甘肃武威(古称凉州)的萨班灵骨塔遗址,是西藏开始接受中央政府管辖的见证,元朝管辖西藏的机构是( )

解析:

元朝设立宣政院,掌管全国佛教事务和吐蕃地区的军事、行政,宣政院是中央政府最早设置的管理西藏地区的行政机构,故选D项;元朝并未在西藏地区设立行省,排除A项;四大汗国与材料信息无关,排除B项;元朝时为加强对西域地区的管辖设置了北庭都元帅府,并不管辖西藏,排除C项。

元朝的历史是波澜壮阔、丰富多彩的,对中国乃至世界历史的进程都有不可磨灭的影响。关于元朝的历史,下列叙述正确的是( )

解析:

结合所学知识可知,元朝建立后,在地方实行行省制度,加强了对地方的有效管辖,在历史上影响深远,故B项正确;元朝的开国皇帝是忽必烈,成吉思汗统一草原各部,建立蒙古汗国,排除A项;元朝设宣政院,管理吐蕃地区,排除C项;实行猛安谋克制的是金朝,排除D项。

清朝人赵翼在评价《元史》中的人物时指出:“贾塔尔珲本是冀州人,张巴图本是平昌(四川)人,刘哈喇布哈本是江西人,杨朵尔济本为宁夏人。”该材料可用于说明元朝( )

解析:

根据材料可知,《元史》中许多人名字虽形似蒙古传统,但其却是汉人,并保留了汉族传统姓氏,这反映出当时民族交融的加深,故选C项;元朝实施四等人制,社会存在民族歧视现象,且仅凭部分人名无法说明华夷一体观念增强,排除A项;材料只涉及人名,不能说明蒙古习俗已成为社会主流,排除B项;材料内容与政府对内地和边疆的管理无关,排除D项。

(2023·鄞州中学期中)《元史》记载:“起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。”据此材料可以判断元朝( )

①成功地统治边疆

②结束了多民族政权并立的局面

③实行“四等人制”

④重建了中国的封建大一统王朝

解析:

由材料可知,元朝结束了多民族政权并立的局面,重新完成了国家统一,对边疆地区成功地实行了统治,故①②④正确;材料未涉及实行“四等人制”,故③错误,故选B项。

(2023·金华一中期中)辽代部族组织的地方管理机构以部为单位,根据各部以下是否统有石烈(县),分为部族—石烈—弥里(小乡)与部族—弥里两类。每部设有部族节度使司,在节度使司内,设节度使、副使、节度判官等职,节度使一般为部族最高长官。由此可见,辽朝( )

解析:

根据材料可知,辽代部族组织的地方管理机构包括“石烈(县)”“弥里(小乡)”以及设有“节度使”等,体现了其政治制度受到中原文化影响,C项正确;猛安谋克制是金代女真族的军事和社会组织,排除A项;辽代的地方管理机构以部为单位,不代表出现藩镇割据,排除B项;材料表明辽代游牧体制受到中原文化影响,未作南北面官地位的比较,排除D项。

(2024·丽水三校联考)据《宋史·夏国传上》记载:“其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台,曰开封府,曰翊卫司,曰官计司,曰受纳司,曰农田司,曰群牧司,曰飞龙院,曰磨勘司,曰文思院,曰蕃学,曰汉学。自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之。”该官制( )

解析:

从材料可以看出,西夏在中央也设立了中书省、枢密院、三司和御史台等机构,甚至还设立了与北宋汴京重名的开封府,这表明其制度基本模仿北宋,这在一定程度上加速了少数民族的封建化进程,A项正确;蕃汉分治并未背离因俗而治的统治方针,排除B项;材料与因循守旧的政治风气及差别对待的歧视政策无关,排除C、D项。

(2023·揭阳高一下期末)元世祖忽必烈尊成吉思汗为“元太祖”,上谥号为“圣武帝”,给成吉思汗之父上谥号为“神元帝”。北魏始祖拓跋力微的谥号是“神元帝”,拓跋力微之父的谥号是“圣武帝”。下面解读合理的是( )

解析:

元世祖忽必烈给成吉思汗之父所上谥号与北魏始祖拓跋力微的谥号相同,都是“神元帝”,这表明元世祖忽必烈对北魏政权融入华夏文化的认可,故选D项,排除A项;题干中的现象并不能扩大为整个中国古代社会,排除B项;C项说法不符合史实,排除。

(2022·江苏卷,4)元朝创建行御史台“主察行省”。至元二十年,江淮行省“有欲专肆而忌廉察官者”,建议行御史台隶属行省。经重臣董文用据理力争,该图谋未能得逞。至元二十八年,行御史台不受行省节制在法令上被确认。这说明元代( )

解析:

根据材料可知,元朝建行御史台监察行省,江淮行省“欲专肆”,建议行御史台隶属行省,未能得逞,之后行御史台不受行省节制在法令上被确认,说明行御史台能够更好地监察地方,地方权力的监督机制得到改善,B项正确;行省长官的特权受到否定在材料中没有体现,排除A项;通过材料信息无法判断地方吏治问题解决程度,排除C项;行省事务最终由朝廷大臣决定,不符合史实,排除D项。

(2023·金华一中期中)元朝曾一度不行科举,1315年第一次开科取士,以后三年一次。初,汉人、南人考试内容较蒙古人、色目人难度大。后来此种现象逐渐改变,其中在1333年,在所取进士百人中,近六成的母亲为汉人,已婚的人中有近七成娶汉人为妻。这说明( )

解析:

由题干可知,无论从考试的难度变化,还是进士构成,都可以看出蒙古政权适应中原文化和民族交融的趋势,A项正确;材料未体现放弃“四等人制”,排除B项;元朝科举实行不力,排除C项;民族矛盾是否缓解取决于政府的民族政策,跟科举制无关,排除D项。

题干:

(2024·金华十校联考)阅读材料,回答问题。

材料一 由于西北用兵的需要,北宋在西北沿边建立了大量堡寨,虽其设立的初衷是出于军事需要,但实际上推动了西北地区的经济开发,出现了“蕃汉交易,市邑富庶,全胜近边州郡”的繁盛局面,一些堡寨甚至发展为较大的城镇。而范仲淹开通与蕃部接壤之边界榷场,进行互市,使边民互通有无。一时间“羌汉之民,相踵归业”者达“数万户”。

——摘编自杜雪飞《宋代边疆市场研究》

材料二 元“始开唐徕、汉延、秦家等渠,垦中兴、西凉、甘、肃、瓜、沙等州之土为水田若干,于是民之归者户四五万,悉授田种,颁农具;更造舟置黄河中,授诸部落及溃叛之来降者”。以后由于大量汉人、蒙古人、回鹘人以及来自中亚的教徒的迁入,与他们和睦相处、繁衍生息……在历史发展的过程中,最终形成了我国的一个单一的和新的民族名称。

——摘编自尹江伟《党项民族溯源及其最终流向探考》、杨万全《回族族源探讨》

根据材料一,指出与北宋对峙的西北少数民族政权的名称,并结合所学,概述北宋为维护西北边防安定所采取的措施。

答案: 政权:西夏。措施:建立堡寨;设立榷场(互市);达成和议。

根据材料二,概括河西地区民族的特点,并结合所学,概述元朝在河西地区的统治措施及其积极影响。

答案: 特点:民族众多,成分复杂,并产生了新的民族。措施:设置行省;修筑驿道,设立驿站;推行四等人制;开渠垦土授田等。 积极影响:加强了中央对河西地区的管理;促进了河西地区经济的发展;促进了民族交往交流交融;有利于丝绸之路的畅通等。