第二单元 作业5 单元检测(二)

有学者指出,南北朝时期,崔、卢、王、谢子弟“生发未燥,已拜列侯;未离襁褓,已被冠带”。只要有一个“高贵”出身,也就是凭借门第和父亲、祖父的官爵,就可以“平流进取,坐至公卿”。这反映出( )

- A: 统治者爱惜人才

- B: 门阀士族享有特权

- C: 节度使势力强大

- D: 两晋政治民主倾向

解析:

根据材料信息和所学知识可知,南北朝时期世家大族把持官位,享受政治、经济特权,形成门阀士族,B项正确;材料无法体现统治者爱惜人才,排除A项;材料中没有涉及节度使势力,排除C项;材料侧重士族政治,无法体现政治民主倾向,排除D项。

(2023·河南百所名校高一上联考)秦汉时期,全国的经济重心在北方;魏晋南北朝时期,虽然北方经济总体上仍强于南方,但北重南轻的局面得到很大改变。这一变化主要得益于( )

- A: 南北政权对峙与竞争

- B: 丝绸之路的开辟

- C: 南方丰富的人力资源

- D: 江南经济的开发

解析:

魏晋南北朝时期,南方经济得到了发展,促使南北差距缩小,故选D项;南北对峙体现的是政治局势,排除A项;西汉时期,开辟了丝绸之路,排除B项;原先南方地区人口较少,“丰富的人力资源”说法错误,排除C项。

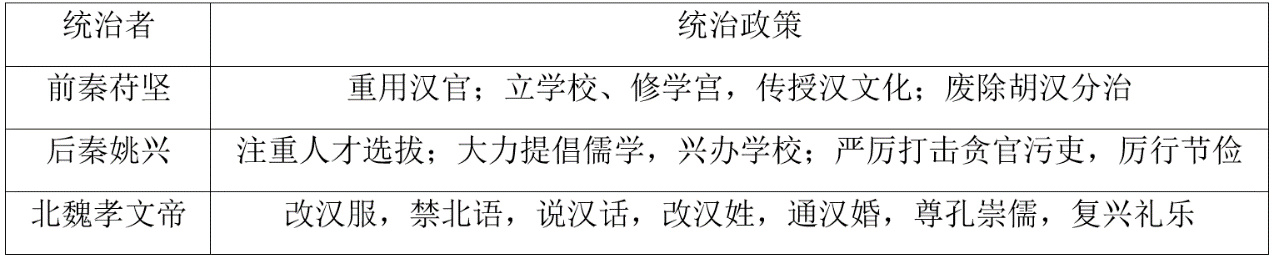

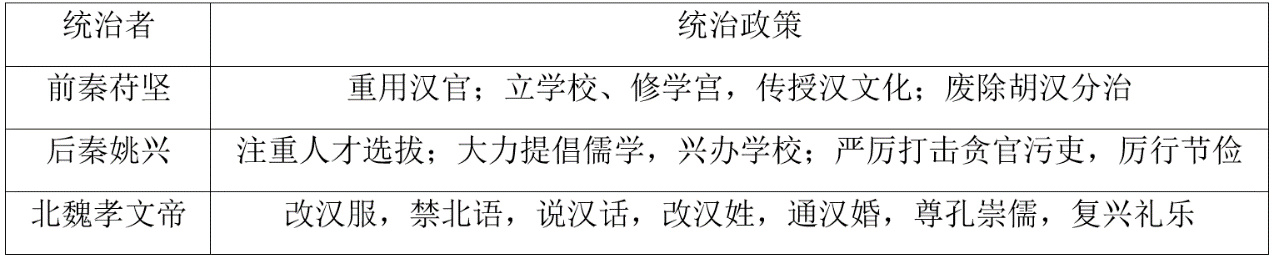

(2023·绍兴高一上期中)在古代社会,统治者的治国理政直接关系到王朝兴衰。下表中的政策( )

- A: 体现了儒学正统地位的确立

- B: 消除了各民族之间的矛盾

- C: 反映了休养生息政策的效果

- D: 顺应了民族交融的历史趋势

解析:

据材料可知,魏晋时期进入中原的少数民族统治者比较重视汉族典章制度、文化等,这有助于推动少数民族的封建化,顺应了民族交融的历史趋势,故选D项;儒学正统地位确立于西汉时期,排除A项;“消除了”说法过于绝对,排除B项;魏晋时期战乱频繁,军费支出浩大,休养生息政策不适合当时的社会环境,且材料未体现休养生息,排除C项。

(2023·晋中高一上期中)《太平御览》中记载:“及破高昌,收马乳葡萄实,于苑中种之,并得其酒法。太宗自损益造酒。酒成,凡有八色,芳辛酷烈,味兼醍盎,即颁赐群臣,京师始得其味。”李白也曾有诗云:“葡萄酒,金叵罗,吴姬十五细马驮。”由此可知,当时( )

- A: 葡萄作为贡品传入

- B: 中原与北方各族交流频繁

- C: 经济重心不断南移

- D: 民族交融丰富了物质文化

解析:

材料信息说明中原民族与西域各民族交融,丰富了物质文化,D项正确;葡萄在汉朝时就已传入中原地区,排除A项;材料内容无法体现“中原与北方各族交流频繁”,排除B项;材料内容与经济重心不断南移无关,排除C项。

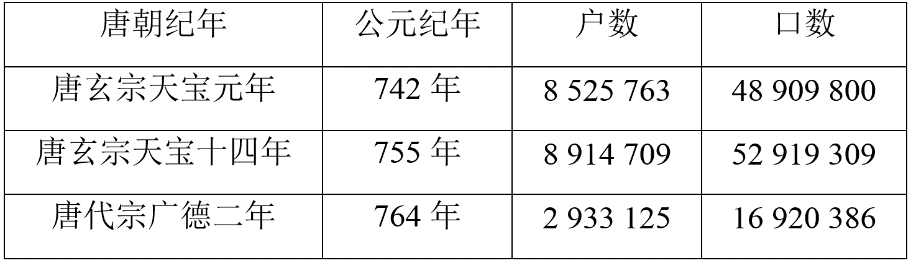

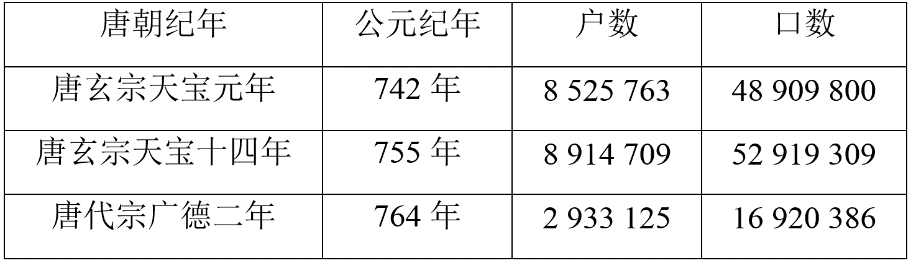

(2023·临汾一中高一上联考)下表所示为唐玄宗至唐代宗期间的人口变化情况(部分),造成表中人口急剧变化的主要原因是( )

- A: 安史之乱

- B: 经济重心南移

- C: 黄巢起义

- D: 边疆局势恶化

解析:

结合所学可知,755—763年爆发安史之乱,战争以及社会动荡造成人口减少,故选A项;经济重心南移有利于推动南方经济发展和人口的增加,排除B项;黄巢起义的时间为875年,与材料时间不符,排除C项;边疆局势恶化不是人口急剧变化的主要原因,排除D项。

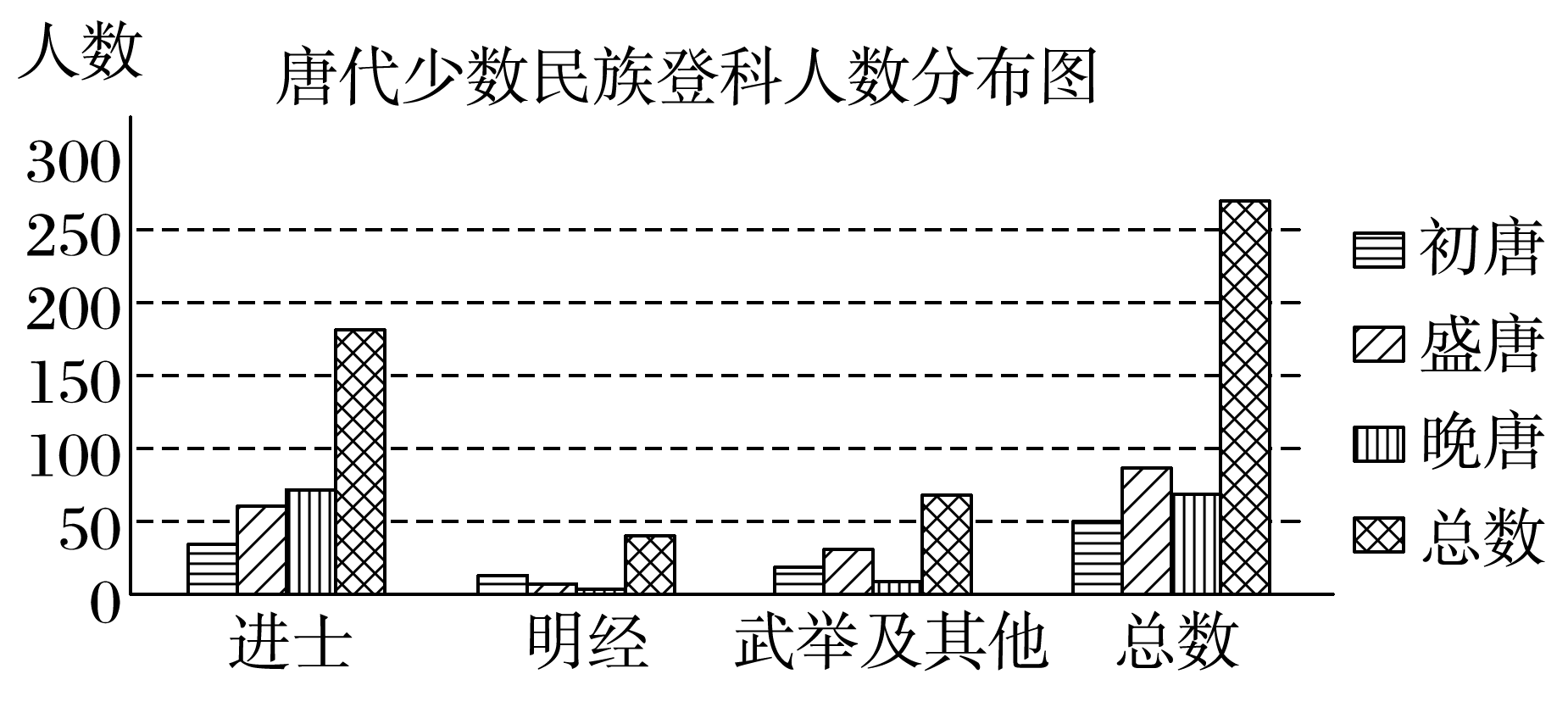

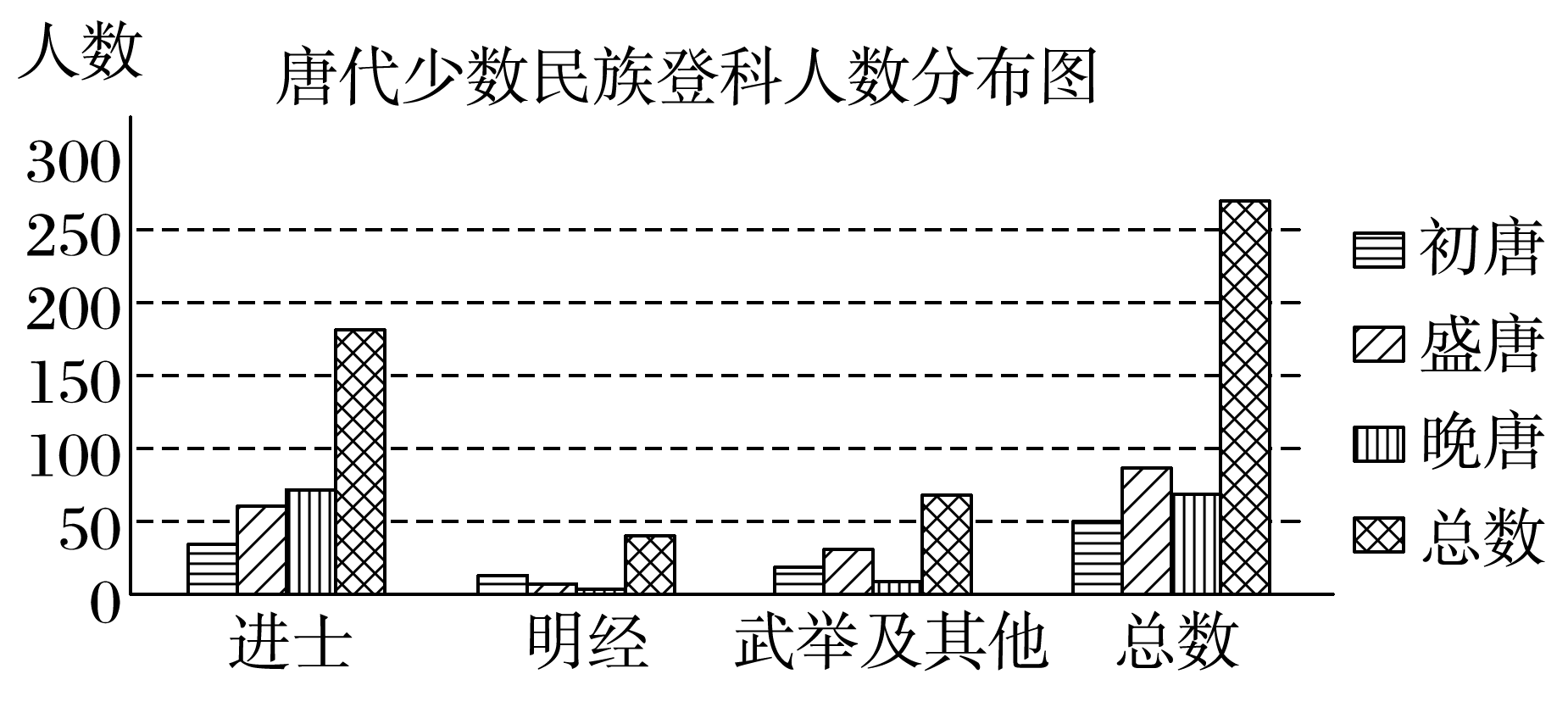

(2023·湖州高一上期末)解读下列图示内容可知,唐朝的科举制度( )

- A: 侧重于进士和明经科目

- B: 开创了武举取士的先例

- C: 选拔了各类实用性人才

- D: 体现了开明的民族政策

解析:

唐朝政府允许少数民族的读书人参加科举,其登科者总数整体呈上升趋势,体现了唐朝开明的民族政策,D项正确;材料涉及唐朝少数民族科举情况,不能说明科举制侧重于进士和明经科目,排除A项;B项说法符合史实,但在图示中无法得出,排除;“各类实用性人才”表述夸大其词,排除C项。

(2023·衡水高一上期末)唐朝在隋朝三省六部制基础上,设立了政事堂议政制度,主要由皇帝亲信主持,集体商议;参与政事堂议政的除了三省长官,还有皇帝直接指派的亲信官员。政事堂初设于门下省,后改设到中书省,唐朝中期将政事堂议政处设在中书门下省,两省合署办公之所。唐朝政事堂的演变( )

- A: 有利于加强中央集权

- B: 提高了尚书省的地位

- C: 有利于提高决策效率

- D: 取消了宰相的决策权

解析:

由三省长官同堂议事、分工协作变为中书省与门下省合署办公,有利于提高行政效率,C项正确;材料强调君主专制的加强,而非中央集权的加强,排除A项;“提高了”表述错误,排除B项;“取消了”说法错误,排除D项。

(2024·河南创新联盟高一上联考)《旧唐书·李憕传》(注:李憕逝于公元755年)就李憕占田的情况写道:“伊川(洛阳附近)膏腴,水陆上田,修竹茂树,自城及阙口,别业相望。与吏部侍郎李彭年,皆有地癖。”这种情况日益增多会导致( )

- A: 租庸调制难以维持

- B: 小农经济稳步发展

- C: 唐朝官员重视经济

- D: 藩镇割据愈演愈烈

解析:

材料反映唐代官僚地主占田较多,说明当时土地兼并现象严重,国家控制的土地变少,这必然会导致均田制无法实施,租庸调制难以维持,故选A项;土地兼并会导致小农经济遭到破坏,排除B项;材料主旨不是重视经济,排除C项;藩镇割据是由于地方势力过大威胁中央,而非缘于土地兼并,排除D项。

傅奕(555—639)认为,佛教僧徒“不忠不孝,削发而揖君亲;游手游食,易服以逃租赋”“于百姓无补,于国家有害”,主张废除佛教。这说明,傅奕反佛的出发点是( )

- A: 增加国家的财政收入

- B: 加强对民众的管理

- C: 佛教自身的欺骗性

- D: 维护封建政权稳定

解析:

傅奕认为佛教存在诸多弊端,从维护封建政权稳定出发,应加以废除,D项正确;A、B项是对材料的片面解读,排除;傅奕没有从佛教理论本身去阐释佛教的欺骗性,排除C项。

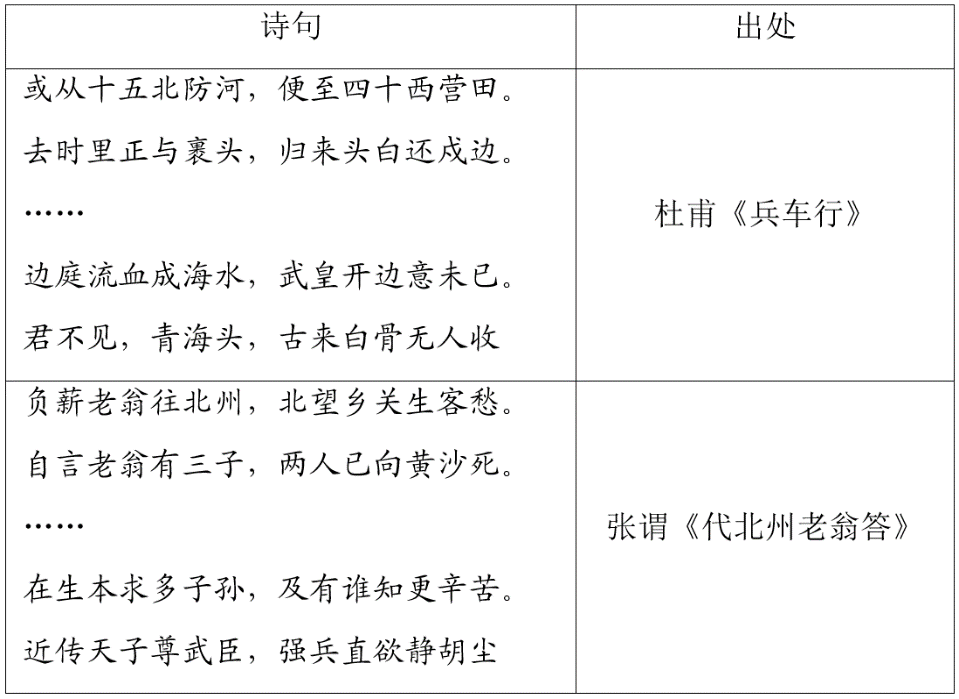

如表中的唐诗作为史料,可以用来印证唐玄宗统治后期( )

注:张谓为天宝二年(743年)进士,生卒年不详。

- A: 边疆形势的严峻

- B: 租庸调制的瓦解

- C: 民族政策的开明

- D: 藩镇割据的加剧

解析:

杜甫和张谓的诗中都描述了由于边疆战事不断,政府征兵频繁,百姓困苦,这可以用来印证当时边疆形势的严峻,A项正确;材料中未提到赋税制度的变化,排除B项;材料主旨是政府征兵,边疆战事,说明当时中原王朝和边疆民族之间的关系比较紧张,排除C项;材料涉及的是边疆地区,而非藩镇割据,且藩镇割据局面出现是在安史之乱之后,排除D项。

(2023·台州高一上期末)隋唐时期,天文历法教育被国家完全垄断,民间被禁止传授天文历法知识,违反者会被处以严厉的惩罚,对此,《旧唐书》解释道:“天文著象,职在于畴人;谶纬(预示吉凶的隐语)不经,蠹深于疑众。”政府禁止民间传习天象反映了唐代( )

- A: 忽视科技人才培养

- B: 儒学政治地位受到冲击

- C: 注重维护政治稳定

- D: 天文研究的实用性较弱

解析:

隋唐时期政府禁止民间传授天文历法知识,这是因为在“天人感应”学说的影响下,天象会被解读为国家统治的福与祸,政府为了避免民间利用天象妄议朝政,垄断了天文历法教育,C项正确;材料主旨是将对天象的解读与政治统治相联系,并非科技人才培养,A项错误;材料可以说明儒家的“天人感应”思想影响力较大,不能推断儒学政治地位受到冲击,排除B项;材料中现象是禁止民间学习天文历法知识,并非强调唐代天文研究的实用性较弱,排除D项。

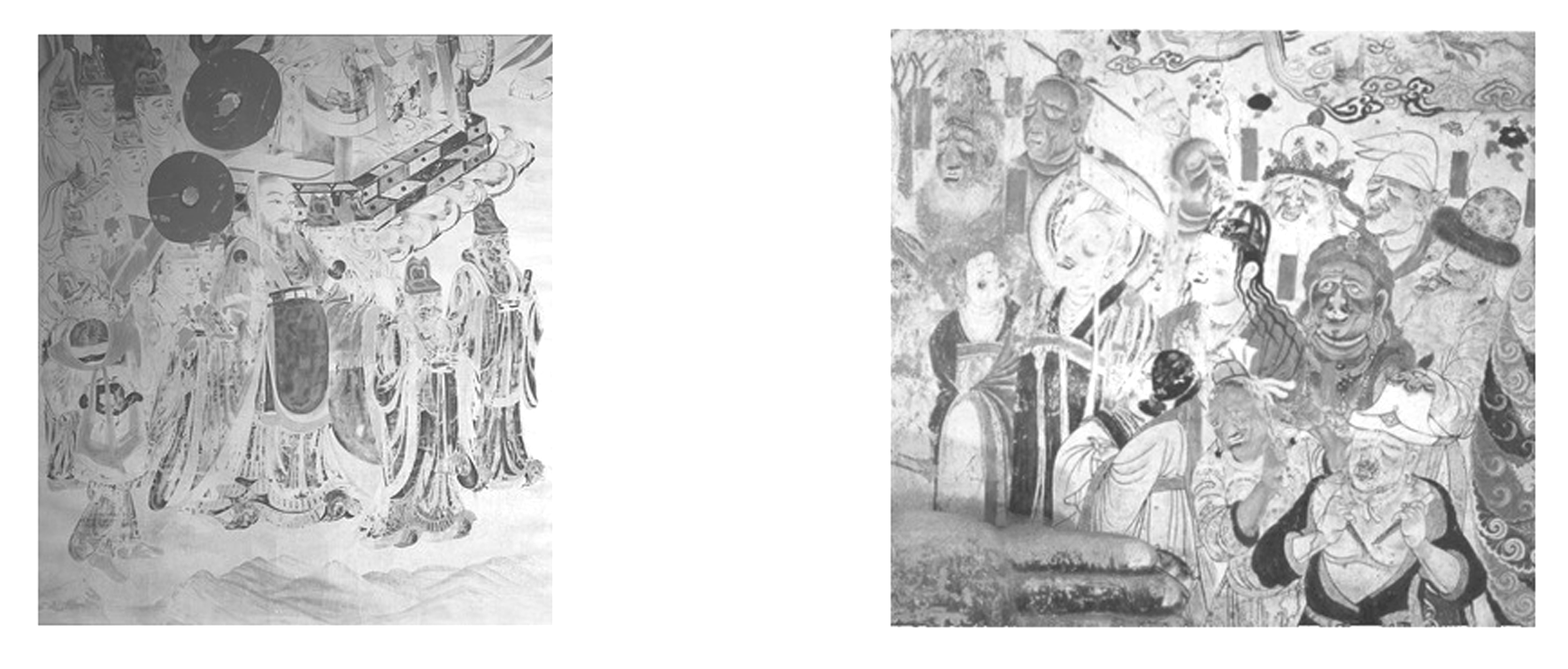

(2024·汕头高一阶段练习)下面两幅图是甘肃敦煌莫高窟第220窟(7世纪)部分壁画。左图是中国君臣图。右图人物形象中,有的上身半裸,有的身材高大,有的头戴羽帽(可能来自朝鲜半岛),有的肤色黝黑,有的头发卷曲,人物肤色和服饰均与左图不同。这说明当时( )

- A: 帝王君臣沉迷于宗教活动

- B: 包容开放促进了文明交流

- C: 中外交流阻碍了服饰变迁

- D: 西北地区是当时经济重心

解析:

根据材料信息可知,隋唐时期,开放包容的对外政策有利于促进文明的交流,B项正确;据材料信息无法判断帝王君臣是否沉迷于宗教活动,排除A项;材料体现的是中外交流有利于服饰变迁,排除C项;隋唐时期西北地区不是我国经济发展重心,排除D项。

题干:

阅读材料,完成下列要求。

材料一 西晋永嘉年间,北方陷入少数民族的割据混战之中,中原地区人民为躲避战乱大多向南方迁徙。317年,司马睿以建康为都城重建晋王朝(史称东晋),政权的稳定为经济的持续发展提供了有力保证。在南迁人民的影响下,一方面,生产工具及耕作技术的进步使得南方自然条件的优越性得到更好的体现;另一方面,北方的小麦、菽类等农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦两收,粮食产量大幅度增加,洞庭湖、鄱阳湖、太湖流域成为重要的粮食产区。长江流域出现了成都、江陵和建康三座区域中心城市,南方的手工业也有长足发展,广州由于海上贸易的兴盛,以富庶称雄于海内外。魏晋南北朝时期南方地区的开发为日后我国经济重心的南移奠定了基础。

——摘编自刘璐《试析魏晋南北朝时期社会经济发展的特点》

材料二 隋代和唐初对江南运河的开通和疏浚,使得从江南到中原的水上航行畅通无阻,为江南农业、商业和手工业的发展带来了较为充足的前进动力。从贞观到天宝年间,江南运河沿线四州的户数增长率为353.3%,户口增长率为570.7%,远高于全国平均增长率。唐代初年,“水陆漕运,不过二十万石”,开元以后的三年间光是从江南运粮就高达七百万石,此后,每年基本上能够转运一百八十万石。江南地区的手工业生产,早在六朝时期已具有自己的特色,江南的冶炼、造船、制瓷、编织、制盐、造纸、制茶等手工业已从单纯的原料型产业向制造型产业发展。唐朝前期,江南地区也掀起了城市建设的热潮。

——摘编自张剑光《江南运河与唐前期江南经济的面貌》

根据材料一并结合所学知识,概述魏晋南北朝时期江南经济得到开发的原因。

答案: 原因:北方人口南迁;南方生产技术的发展;南方社会相对安定;统治者重视发展生产;南方优越的自然条件。(答出两点即可)

根据材料一、二并结合所学知识,指出与魏晋时期相比,唐代前期江南经济深入发展的表现及其意义。

答案: 表现:人口增长速度加快;南粮北运的漕运业发达;手工业发展到制造型产业阶段;商业发展和城市建设进一步加快。(答出三点即可)

意义:奠定了后世江南经济发展的基础;提高了江南地区经济的影响力;促进了江南政治影响力和文化水平的提升;推动了经济重心的南移。(答出两点即可)

(2023·丽水高一上期中)阅读材料,完成下列要求。

材料 拓跋鲜卑成“五胡”中最迟进入中原的北方民族,在其他民族已融入汉族的情况下,鲜卑面对的已不是如北方那样与自己语言、习性相似的人群,而是一个以汉族为主体的民族交融体。这个交融体迥异于自己,鲜卑完全成为交融体圈外的人。在这样一种统治压力和环境变化的情况下,北魏政权只有采取封建化道路,才可能赢得汉族地主的支持,也更容易为比鲜卑更早进入中原的北方其他各族所接受,民族矛盾也因此暂时会淡化,北魏政权或许可以维持下去。正基于此,北魏孝文帝在进行其他方面改革时,也以积极的态度,对北魏民族关系进行调整,促进了拓跋鲜卑的封建化过程,便利了北方各民族的大交融。

——摘编自赵野春《鲜卑汉化——论北魏孝文帝改革对民族关系的调整》

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

答案: 观点:民族交融促进了多民族国家的发展。

论述:为了缓解民族矛盾、巩固统治,便于学习和接受汉族先进文化,北魏孝文帝进行了一系列改革:迁都洛阳、学习汉语、改鲜卑姓为汉姓、改穿汉服、与汉人通婚等。这些措施促进了北方民族交融,为中华民族的发展注入了新的活力,丰富了中华民族的物质文化和精神文化,促进了我国多民族国家的发展。

综上所述,北魏孝文帝改革有利于民族交融和多民族国家的发展。