第一单元 作业5 单元检测(一)

(2024·湖北卷)湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

- A: 早期国家认同已广泛形成

- B: 南北地区间贸易往来较为频繁

- C: 史前文明存在远距离交流

- D: 凤凰咀遗存与大汶口文化同期

解析:

根据材料可知,在凤凰咀遗址出土了此前主要发现于龙山文化遗存的“蛋壳陶杯”,这说明两个地区存在一定的联系,C项正确;两地蛋壳陶杯的出土无法证明早期国家认同广泛形成,排除A项;材料所述现象无法体现贸易往来的频率,排除B项;大汶口文化属于新石器时代早期文化遗存,而凤凰咀遗址与龙山文化同属于新石器时代晚期文化遗存,排除D项。

(2023·慈溪高一下期末)《史记》记载:“事以舜为,尧乃天之;得不所得,是乃人为;以至世矣,为夏也。”其中“至世矣,为夏也”指的是( )

- A: 九品中正制

- B: 王位世袭制

- C: 财产继承制

- D: 中央集权制

解析:

据材料“至世矣,为夏也”可知,夏朝的王位是父传子、世代相承的,这一制度是王位世袭制,故选B项;九品中正制是魏晋时期的选官制度,与材料时间不符,排除A项;材料中继承的是天下,而非财产,排除C项;中央集权制是政治权力的分配方式,与王位继承无关,且夏朝并未建立中央集权,排除D项。

在周代伦理中,宗族成员间只论宗子与普通族人的关系,普通族人“虽富贵,不敢以富贵入宗子之家”。在丧葬制度中,大宗死亡,族人即使无“五服”之亲,也须为之“齐衰三月”。这说明,西周( )

- A: 通过丧葬制度巩固了分封制

- B: 建立了较为森严的社会等级

- C: 建立起完善的社会治理体系

- D: 依据血缘关系建立政治秩序

解析:

据材料并结合所学可知,宗法制度下,西周形成了森严的社会等级,B项正确;材料没有体现分封制,排除A项;材料中的现象并不是社会治理的表现,排除C项;西周通过分封制建立政治秩序,排除D项。

(2023·温州高一上期中)春秋战国时期,继各地形成的以“国”为中心的地域组织取代传统的氏族群体之后,“邦”“国”等地域组织概念也逐渐失去了明确的界限。这一现象反映了( )

- A: 华夏认同的发展

- B: 郡县制度的产生

- C: 君主权力的加强

- D: 宗法伦理的重塑

解析:

据材料可知,氏族群体强调血缘关系,地域组织取代氏族群体后地域范围的扩大和统治人群的增多,有利于推动各民族交往,有助于当时华夏认同观念的发展,故选A项;县制起源于春秋时期的楚国,郡制起源于秦国,最终成型于秦汉时期,排除B项;地域组织发展与君主权力加强没有直接关系,且界限不明确表明人民内部认同加强,并非君主权力加强,排除C项;氏族群体强调血缘关系,地域组织淡化了宗法伦理观念,排除D项。

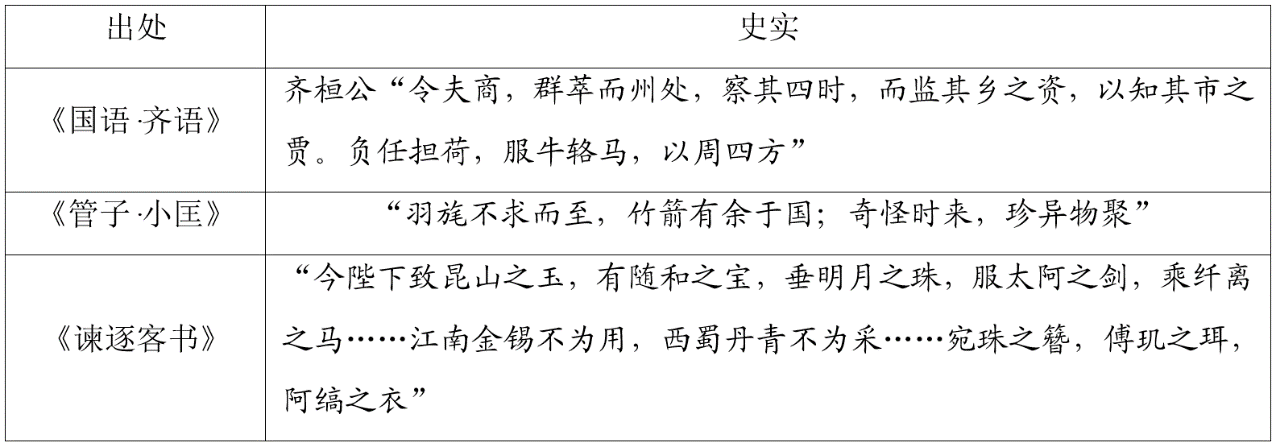

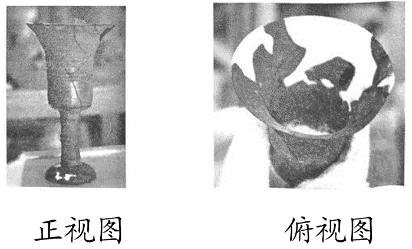

如表所示为春秋战国时期的部分史实。这些史实能够说明春秋战国时期( )

- A: 行商坐贾成为商贸主体

- B: 地域性商人群体已出现

- C: 诸侯国君重视商业贸易

- D: 商业贸易网络逐步形成

解析:

据材料“群萃而州处”“以周四方”“奇怪时来,珍异物聚”可知,春秋战国时期商人贸易往来范围广,商业贸易网络逐步形成,故选D项;仅凭材料不能得出商贸的主体是行商坐贾,排除A项;明清时期出现地域性商人群体,排除B项;材料未涉及国君对商业贸易的态度,排除C项。

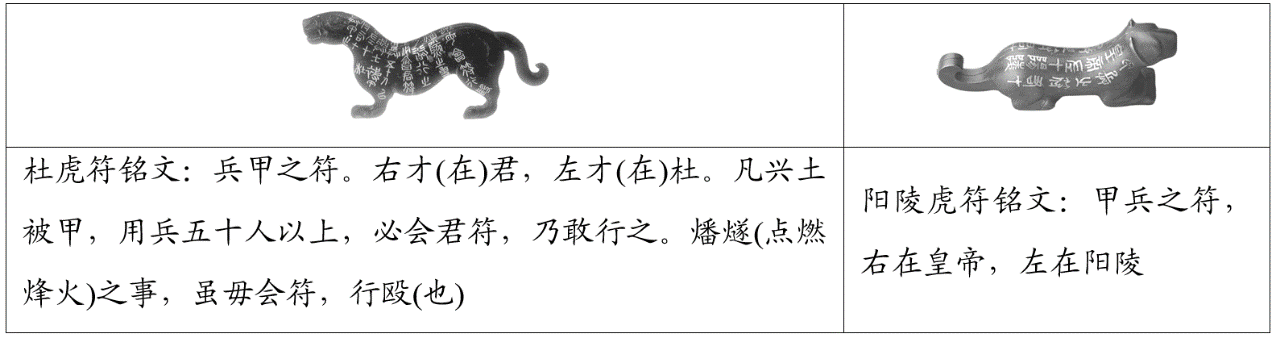

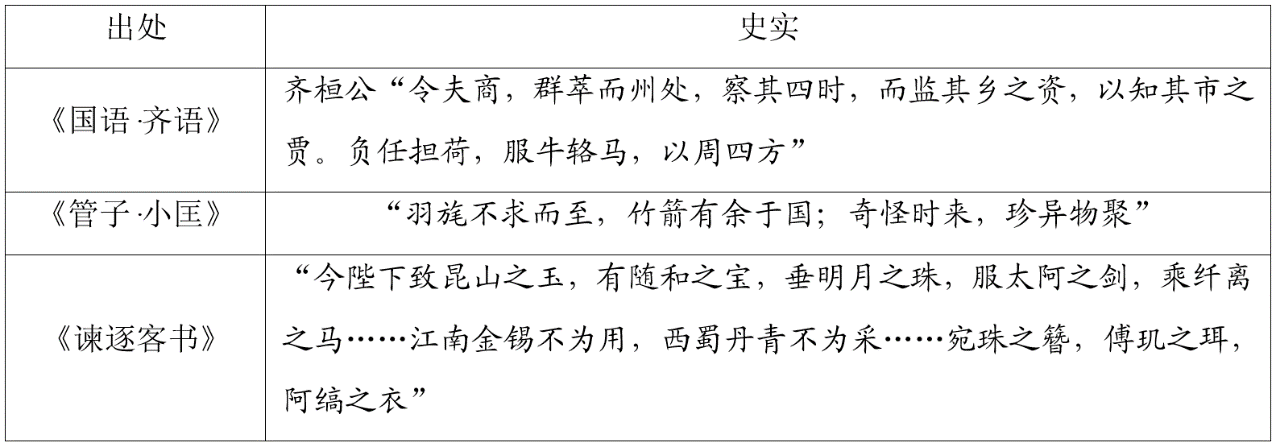

(2024·杭州阶段练习)下图分别为战国时期秦国的杜虎符和秦朝的阳陵虎符,这两件文物( )

- A: 反映出政治制度的继承发展

- B: 表明地方将领无任何用兵权

- C: 说明这一时期诸侯势力强大

- D: 彰显秦统一六国的历史功绩

解析:

材料表明秦国和秦朝的军队调度都要经过最高统治者,联系秦朝皇权至高无上的地位可以看出,这两件文物反映了政治制度的延续发展,A项正确;根据“凡兴土被甲,用兵五十人以上,必会君符”可知,地方将领可以调动五十人以下的部队,并不是没有任何权力,排除B项;秦朝是中央集权社会,排除C项;材料未涉及彰显秦统一六国的历史功绩的信息,排除D项。

秦始皇下令没收、销毁各地的兵器,拆除内地长城与军事要塞,要求决通各国过去在河流险要地方修筑的堤防、疏浚鸿沟并勒令全国十二万富豪家族迁徙到咸阳。下列对秦始皇采取的这些措施解读最准确的是( )

- A: 意在消除原六国地区的分裂因素

- B: 推动了统一多民族国家的建立

- C: 反映了地方政权存在失序的风险

- D: 实现了对全国地区的有效治理

解析:

据材料可知,秦始皇的措施主要针对原来六国地区威胁统一的长城、军事要塞和河流险要,其目的是消除原六国地区的分裂因素,故选A项;秦始皇的这些措施是在秦统一之后,排除B项;材料体现的是加强对地方的控制,没有体现地方政权失序,排除C项;材料并未体现治理结果,排除D项。

(2024·丽水阶段练习)钱穆在《中国历代政治得失》中写道:“严格说来,到秦汉,中国历史上才有正式统一的政府。秦以前的中国,只可说是一种封建的统一。直到秦汉,中央方面才有一个更像样的统一政府。”对此理解正确的是( )

- A: 商周统治者实现了权力的集中

- B: 秦汉以前的政府无法掌控地方

- C: “封建的统一”是指全国大一统

- D: 郡县制是“正式统一政府”的基础

解析:

钱穆认为秦汉时期中国建立了体系完整的政府,即官僚系统建立起来,而这一系统建立的标志是郡县制的推广,D项正确;先秦时期最高统治者尚未实现权力的集中,排除A项;秦汉以前通过分封制管理地方,分封制初期具有巩固统治的效果,并非无法掌控地方,排除B项;“封建”是指封邦建国,并非大一统,排除C项。

隶书出现在秦朝,许慎在其著作中说:“是时秦烧灭经书,涤除旧典,大发隶卒,兴役戍,官狱职务日繁,初有隶书,以趣约易。”据此可知,隶书在秦朝的出现( )

- A: 受到“书同文”政策的影响

- B: 是基于政治形势和实用的需要

- C: 是基于其特有的审美价值

- D: 是文化专制政策的必然产物

解析:

据材料信息“官狱职务日繁,初有隶书,以趣约易”可知,秦朝时用隶书取代小篆,是基于政治形势和实用的需要,B项正确;“书同文”政策并不一定要求以隶书取代小篆,排除A项;材料未体现审美价值的信息,排除C项;从材料看,隶书的兴起与文化专制“焚书坑儒”有关,但并非必然产物,排除D项。

汉文帝时期,在晁错的建议下,“募民徙朔方十万口”;汉武帝时期,“通西南夷道”,并“募豪民田南夷”,此外还派司马迁为钦差负责新开拓地区的郡县设置,“以其故俗治,毋赋税”。以上材料说明西汉时期( )

- A: 民族政策呈现因俗而治的特点

- B: 采取多元措施促进民族交融

- C: 传统的重农抑商政策出现松动

- D: 重视边疆地区的开发与治理

解析:

汉文帝时期招募人口迁徙到边疆地区,汉武帝时期,开通了通往西南夷的道路,并且招募人口到西南地区开垦土地,在新开拓的地方设置郡县,这体现了西汉时期对边疆地区开发与治理的重视,D项正确;材料只体现了移民边疆地区并进行开发,没有体现因俗而治的民族政策,排除A项;材料没有体现多元措施,只体现了移民政策,排除B项;材料没有体现对商业的政策,排除C项。

董仲舒认为,天人之间存在一种神秘联系,天主宰人事,人的行为也能感动天。自然界出现的灾异和祥瑞预示着天对人(君主)的谴责和嘉奖。他希望通过上述思想的践行,最终达到“屈君以伸天”的结果。董仲舒上述言论旨在( )

- A: 重建儒家道德秩序

- B: 强化“君权神授”思想

- C: 制约君主专制权力

- D: 宣扬“三纲五常”理论

解析:

据材料可以看出董仲舒天人感应思想的出发点是为了制约君主专制权力,C项正确;材料与重建儒家道德秩序无关,排除A项;“君权神授”思想是为了突出皇帝的正统地位,与“屈君以伸天”不符,排除B项;“三纲五常”理论是董仲舒为维护封建伦理而提出的,排除D项。

(2024·绍兴阶段练习)考古发现,山东出土的西汉前期铁范上仅标注了显然属于姓氏的“李”“汜”“山”等文字标识;而出土的西汉中后期铁范上多刻有以郡名为首的“山阳二”“钜野二”等铭文。这一变化的出现主要是因为( )

- A: 民营冶铁业发展迅速

- B: 国家放松了经济管制

- C: 工商业政策发生调整

- D: 冶铁业生产的区域化

解析:

西汉初期统治者主张无为而治,对盐铁采取放任政策,民间铸铁业繁荣发展,因此西汉前期的铁范上仅标注了属于姓氏的文字标识。而汉武帝时期实行盐铁官营政策,将盐铁经营权收归国有,严禁私人铸铁,从而使得铁范上的铭文变为以郡名为首的文字,C项正确。材料中的变化反映了民营冶铁业的衰落,排除A项;材料中的变化是国家加强经济管制的结果,排除B项;材料“以郡名为首”主要体现了官府垄断冶铁业,而非强调生产的区域化,排除D项。

题干:

阅读材料,完成下列要求。

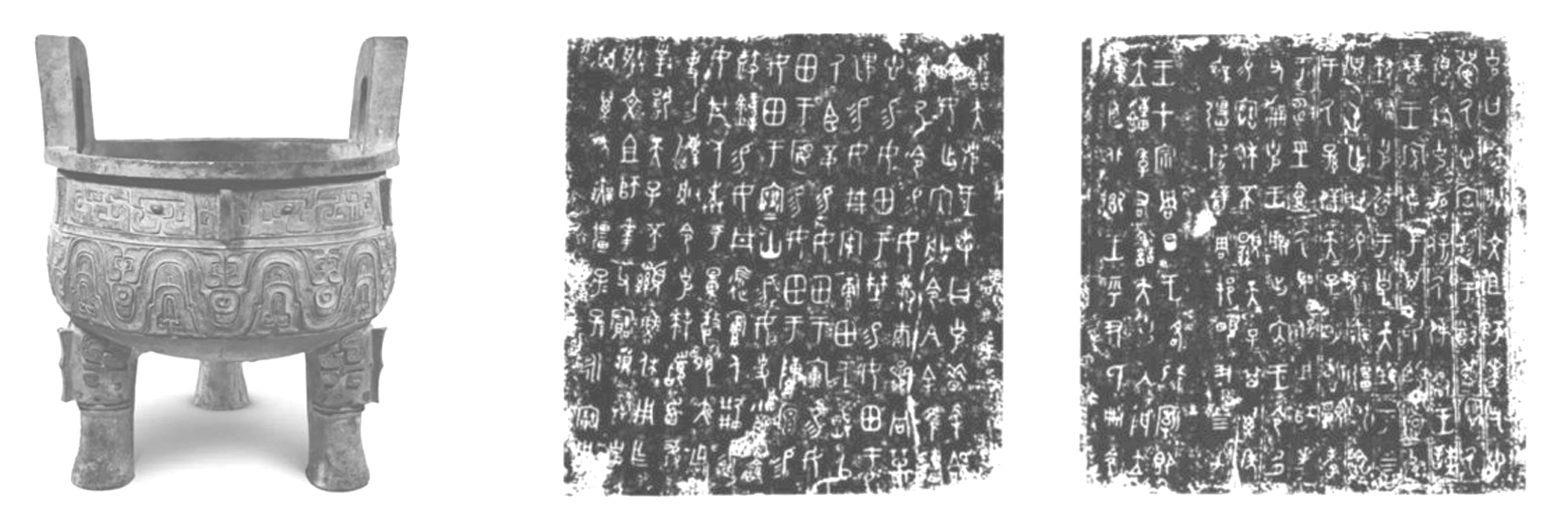

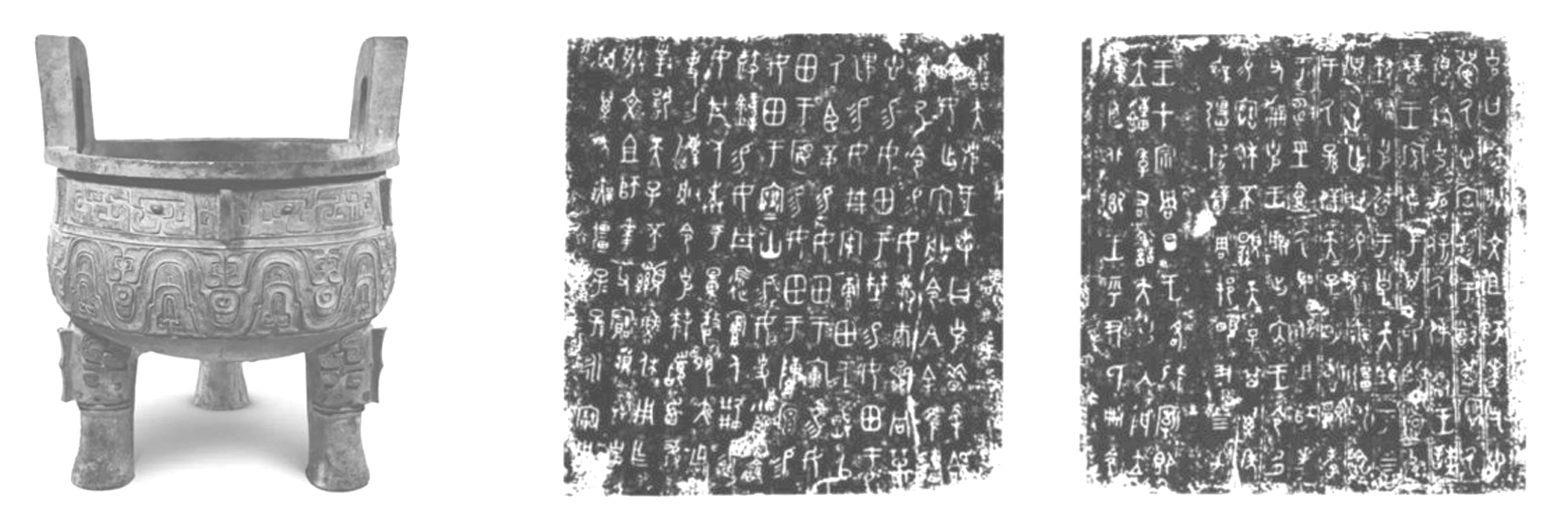

材料 如图是清光绪中期出土于陕西扶风县法门镇的西周大克鼎。鼎腹内壁亦铸有铭文2段,共28行,290字,主要记录“克”依凭先祖功绩,受到周王的策命和大量土地、奴隶的赏赐内容。鼎高93.1厘米,重201.5千克,口径75.6厘米。造型宏伟古朴,鼎口之上竖立双耳,底部三足已开始向西周晚期的兽蹄形演化,显得沉稳坚实。纹饰是三组对称的变体夔纹和宽阔的窃曲纹,线条雄浑流畅。

根据史料的分类标准,指出大克鼎的史料类型。

答案: 类型:按照史料的表现形式划分,属于实物史料;按照史料价值划分,属于第一手史料。

根据材料并结合所学知识,简析大克鼎的史料价值。

答案: 史料价值:作为重要的史料,它可以用来研究西周时期的分封制和井田制以及青铜铸造技术。

根据材料并结合所学知识,指出把大克鼎作为研究历史的证据应遵循的原则。

答案: 原则:二重证据原则。

(2024·宁波期末)阅读材料,完成下列要求。

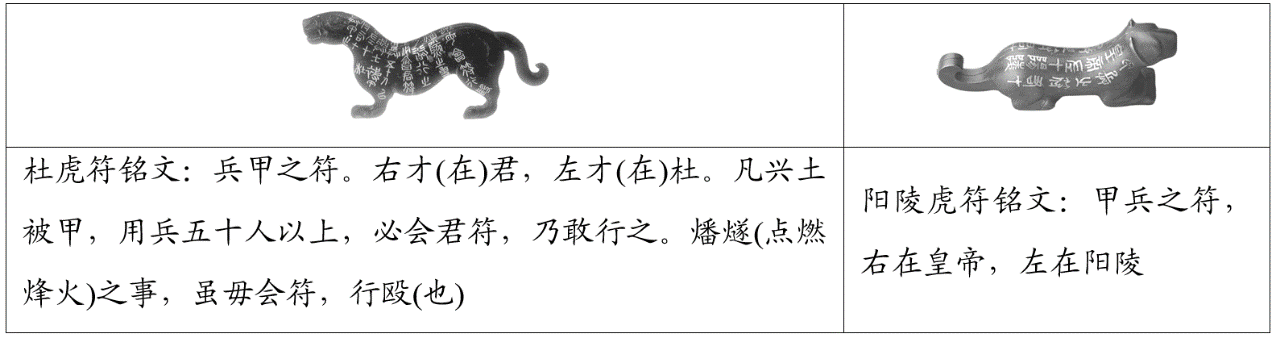

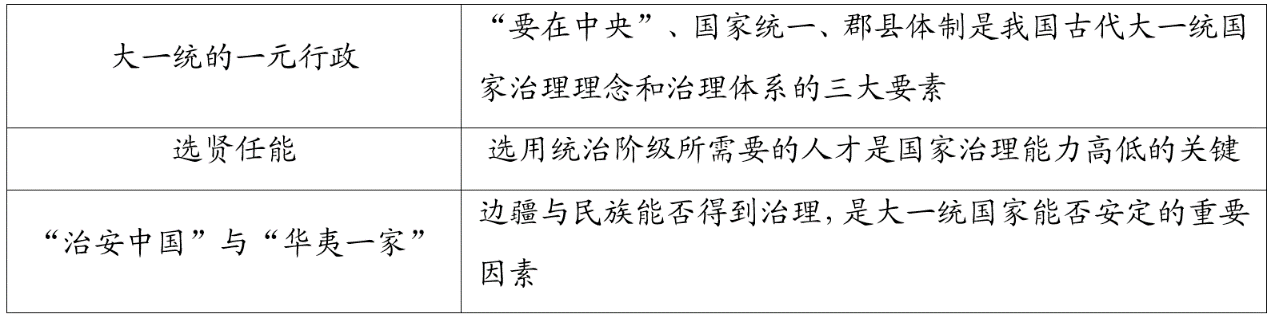

材料 我国历史上的国家治理思想(部分)

——摘编自卜宪群《我国历史上的国家治理》

围绕上述材料中我国历史上的国家治理思想,选取中国古代史的一个时期,就该时期的国家治理体系提出自己的观点,并结合所学知识进行论证分析。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰。)

答案: 示例

观点:西汉加强巩固大一统措施。

论证:西汉时期,国力强盛,消除了地方势力,实现了国家的统一;西汉初年推行郡国并行制,起到了维护中央集权的作用;但随着时代的发展,王国问题突出,汉武帝颁布“推恩令”,逐步解决王国问题,加强了中央集权;同时实行内外朝制度,削弱相权,加强了君主权力;推行察举制、刺史制度,有效地加强了专制主义中央集权。在思想上,实行“罢黜百家,独尊儒术”,实现了文化的统一,有利于维护自身统治。在边疆问题上,西汉时期设置西域都护,对西域地区采取军事管辖,扩大了汉朝版图。

总之,汉武帝采取一系列措施巩固了大一统的局面。