第一单元 作业4 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。”材料描述的是( )

- A: 秦亡教训

- B: 汉承秦制

- C: 文景之治

- D: 贞观之治

解析:

由题干中“汉兴”“孝文”“孝景”“五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚”等信息可知,材料描述的是汉初的文景之治,故选C项;题干描述的是汉初的休养生息政策带来了文景之治的出现,并未提到文景之治出现的原因是吸取秦亡的教训,排除A项;由题干中“扫除烦苛,与民休息”可知,汉初采取了与秦朝不同的统治策略,从而出现了汉初的文景之治,与汉承秦制的关联不大,排除B项;由题干中“汉兴”可知,题干描述的是汉朝的现象,贞观之治属于唐代的盛世,排除D项。

(2024·绍兴期末调研)贾谊在上汉文帝的《治安策》中说:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。”下列选项中,属于贯彻这一方针的举措是( )

- A: 平定七国之乱

- B: 颁布“推恩令”

- C: 建立十三州部

- D: 实行盐铁官营

解析:

根据材料可知,贾谊主张削弱王国势力以加强中央集权,这与推恩令的目的一致,B项正确;汉景帝时平定了七国之乱,但并未解决诸侯问题,排除A项;汉武帝时建立十三州部监察地方官,不是针对诸侯设置的,排除C项;汉武帝实行盐铁官营,属于重农抑商政策,与诸侯无关,排除D项。

(2024·金华十校联考)有史料记载:“往者,郡国诸侯各以其方物贡输,往来烦杂,物多苦恶,或不偿其费;故郡国置输官以相给运,而便远方之贡。”“大农之诸官,尽笼天下之货物,贵即卖之,贱则买之。”以上史料反映的是( )

- A: 相地而衰征

- B: 盐铁官营

- C: 均输平准

- D: 摊丁入亩

解析:

根据材料并结合所学可知,汉武帝采取了均输平准的方式,即均输官负责收取各地民众向朝廷进贡的土特产品,再拿到附近价高的地方出售,将钱交给中央,C项正确;春秋时期齐桓公任用管仲改革,相地而衰征,排除A项;材料未涉及盐铁官营的问题,且盐铁官营解决不了诸侯国贡品运输问题,排除B项;清朝雍正帝时摊丁入亩,排除D项。

(2024·湖州高一期末)为加强对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察,汉武帝时期设置了( )

- A: 御史大夫

- B: 郡守

- C: 刺史

- D: 尚书令

解析:

汉武帝时期,将全国划分为13个州,每州派刺史定期巡视监察辖区内郡级官员及子弟和豪强势力,C项正确;御史大夫在秦朝始置,负责监察百官,排除A项;郡守开始设置于战国时期,是郡的行政长官,排除B项;尚书令是中央官员,与题意不符,排除D项。

(2023·金华水高一下期末)有学者认为“统一思想,归本儒家,便是要使全国人有一致的信仰,让大家在相同的目标下,致力于共同的利益,所以统一思想是有其必要性的”。该学者主要强调尊崇儒术有利于( )

- A: 巩固大一统国家

- B: 恢复西周礼乐制

- C: 边疆问题的解决

- D: 商品经济的发展

解析:

据材料可知,尊崇儒术是汉武帝巩固大一统国家的举措之一,故选A项;“恢复西周礼乐制”不合时空,排除B项;边疆问题在汉代主要靠军事、和亲、设置军政机构等措施解决,排除C项;儒家重义轻利不利于商品经济发展,排除D项。

(2023·河南百所名校高一上联考)如图所示是出土于古大宛国(今中亚地区的费尔干纳盆地)的仿中国式铜镜。此镜最有可能是( )

- A: 汉朝通西域的见证

- B: 匈奴向西迁徙的遗存

- C: 宋朝给西夏的岁赐

- D: 吐蕃向唐朝进献的贡品

解析:

据材料可知,古代中国与西亚地区有一定往来,古大宛国就是汉代时中亚地区的国家,此铜镜可以作为汉朝通西域的见证,故选A项;匈奴从中国北方地区向西迁徙,应该是将中国的东西带往国外,出土的不应是仿制品,而是中国制品,排除B项;西夏位于中国西北地区,并非中亚地区,排除C项;吐蕃在今西藏地区,与中亚地区没有关系,排除D项。

魏文帝曹丕在《典论·自叙》中回忆道:“会黄巾盛于海岱,山寇暴于并、冀,乘胜转攻,席卷而南,乡邑望烟而奔,城郭睹尘而溃,百姓死亡,暴骨如莽。”其回忆反映出黄巾起义( )

- A: 因土地兼并盛行而爆发

- B: 主要在沿海地区进行

- C: 彻底改变了土地所有制

- D: 动摇了封建统治基础

解析:

材料说明黄巾起义波及范围广,破坏性强,极大地动摇了东汉王朝的统治基础,D项正确;材料未提及土地兼并,排除A项;沿海地区只是黄巾起义波及的地区之一,排除B项;当时并没有彻底改变土地所有制,排除C项。

东汉中期始,皇帝借宦官以对抗外戚,其权势日益增强,桓、灵帝时,宦官“手握王爵,口含天宪”,党羽布列朝廷州郡。这主要反映了( )

- A: 外戚干政皇权旁落

- B: 内朝权力扩张削弱相权

- C: 察举制失去了功效

- D: 专制制度滋生宦官专权

解析:

根据材料并结合所学知识可知,东汉中后期,皇帝把宦官当作对抗外戚的工具,使得宦官权势日益增强,党羽遍布全国,这主要反映了专制制度滋生宦官专权,D项正确;材料主要体现的是宦官专权而非外戚干政,排除A项;内朝权力扩张削弱相权与皇帝借宦官打击外戚及宦官专权、党羽布列州郡等不符,排除B项;材料并未强调宦官专权对察举制的冲击,排除C项。

汉武帝时期,李延年在乐府中担任协律都尉时,收编了张骞从西域带回的《摩柯兜勒曲》的新声28解;司马相如也曾一面命使者采集南北各地的曲调歌谣,一面选派辞赋文人为乐府作歌以配合歌唱。这些做法( )

- A: 使乐府诗开始体系化

- B: 改变了乐府诗的颓势

- C: 为乐府诗注入新活力

- D: 推动了乐府诗的西传

解析:

结合所学知识可知,汉朝时期乐府对西域歌曲及民间歌谣的收编,有利于为乐府诗注入新的活力,C项正确;材料不能说明乐府诗的体系化,排除A项;材料中没有涉及之前乐府诗的发展趋势,排除B项;据材料无法看出乐府诗西传,排除D项。

(2024·台州期末质检)《史记》成书后有不少人为其编写续篇,其中以班固续写的《汉书》最为成功,班固一方面承袭《史记》,另一方面也多有创新。与《史记》相比,《汉书》的特色是( )

- A: 采用纪传体裁

- B: 开创通史体例

- C: 具有文学特色

- D: 进行断代叙事

解析:

根据所学可知,《汉书》是我国第一部纪传体断代史,《史记》是纪传体通史,与《史记》相比,《汉书》的特色是进行断代叙事,D项正确;采用纪传体裁是《史记》和《汉书》的共同点,排除A项;《史记》首创纪传体通史体裁,排除B项;《史记》和《汉书》都有文学特色,排除C项。

(2023·舟山高一下期末)汉初以刑名黄老之学为政治措施之最高指导原则,是西汉初年最高统治者的意识形态。因文帝皇后窦氏坚持黄老之学,景帝时的大儒辕固生险因刺豕而死,武帝时的赵绾、王臧(均为儒生)则因此而自杀。这反映( )

- A: 阶级斗争复杂性与残酷性

- B: 思维固化不利于社会发展

- C: 意识形态符合现实的需要

- D: 儒学在哲理上思辨化不足

解析:

根据材料信息并结合所学知识可知,西汉初年社会经济凋敝,统治者采取黄老之学为指导思想,实行休养生息的政策,这一思想符合现实的需要,故选C项;阶级斗争属于政治方面的内容,材料体现的是思想方面,排除A项;当时采用黄老之学是现实的要求,排除B项;儒学在哲理上的思辨化出现在理学产生之后,排除D项。

(2024·宁波镇海中学期末)史籍记载西汉时吴王刘濞拥有三郡五十三城,领地内有铜山和海,“濞则招致天下亡命者铸钱,煮海水为盐,以故无赋,国用富饶”。公元前154年,刘濞以“诛晁错,清君侧”为旗号,发动了叛乱。为防止此类局面重演,汉武帝采取的措施有( )

①分封异姓诸侯王 ②颁布“推恩令”

③设立中朝 ④铸币权收归中央

解析:

材料体现的是西汉地方诸侯王势力对中央的威胁较大,据所学可知,汉武帝时期为了强化中央集权,削弱地方势力,政治上颁布了“推恩令”,经济上收回了铸币权,②④项符合题意,C项正确。

(2023·金华一中期中)汉武帝置十三州部,每州部设刺史一人。刺史定期在辖区内巡行,年终赴京奏事。刺史秩仅600石,但能以卑临尊,监察秩2 000石的郡太守和王国相。由此可知,西汉刺史的设置( )

- A: 可以弥补宰相才干不足的缺陷

- B: 有利于加强中央对地方的控制

- C: 是地方行政体制建设的重要内容

- D: 代表着社会履行监察官员的职能

解析:

根据材料及所学知识可得,刺史代表中央监察地方官员,位卑权重,有利于加强中央对地方的控制,B项正确;材料未体现弥补宰相才干的不足,排除A项;刺史是监察官员,并非行政官员,排除C项;刺史代表的是皇帝,充当的是皇帝的耳目而非代表社会,排除D项。

(2023·湖州高一上期末)秦末陈胜、吴广揭开反秦起义的序幕,刘邦、项羽等反秦势力壮大,最终秦朝灭亡;东汉末年张角创立“太平道”,掀起黄巾起义,随后军阀割据,东汉政权名存实亡。这是中国古代封建大一统国家覆亡的两种模式,这两种模式下的斗争都( )

- A: 是突发的农民起义

- B: 体现历史由英雄创造

- C: 利用宗教发动民众

- D: 源于阶级矛盾的激化

解析:

据所学可知,秦末农民起义和东汉末年的起义均是因为苛捐杂税、政治腐败导致阶级矛盾激化,故选D项;东汉末年的黄巾军起义是经过长期准备的,不是突发的,排除A项;材料强调人民群众的力量,而非英雄的作用,排除B项;秦末农民起义是突发的,并未利用宗教,排除C项。

(2023·辽宁卷,2)《史记》注最有影响的是“三家注”,即南朝裴骃的《史记集解》、唐司马贞的《史记索隐》和唐张守节的《史记正义》。今有学者认为,除“三家注”外,还应有第四家注,即考古学家的注。该学者意在强调( )

- A: 《史记》具有真实性和文学性

- B: 文献价值有赖于当代学者阐释

- C: 文献必须得到出土文物的印证

- D: 考古资料有助于探求历史真实

解析:

根据材料可知,该学者认为对《史记》的研究,不能只看“三家注”,还要看考古学家的注解,由此得出,考古资料有助于探求历史真实,D项正确;材料没有体现《史记》具有真实性和文学性,排除A项;B项说法错误,排除;C项说法过于绝对,排除。

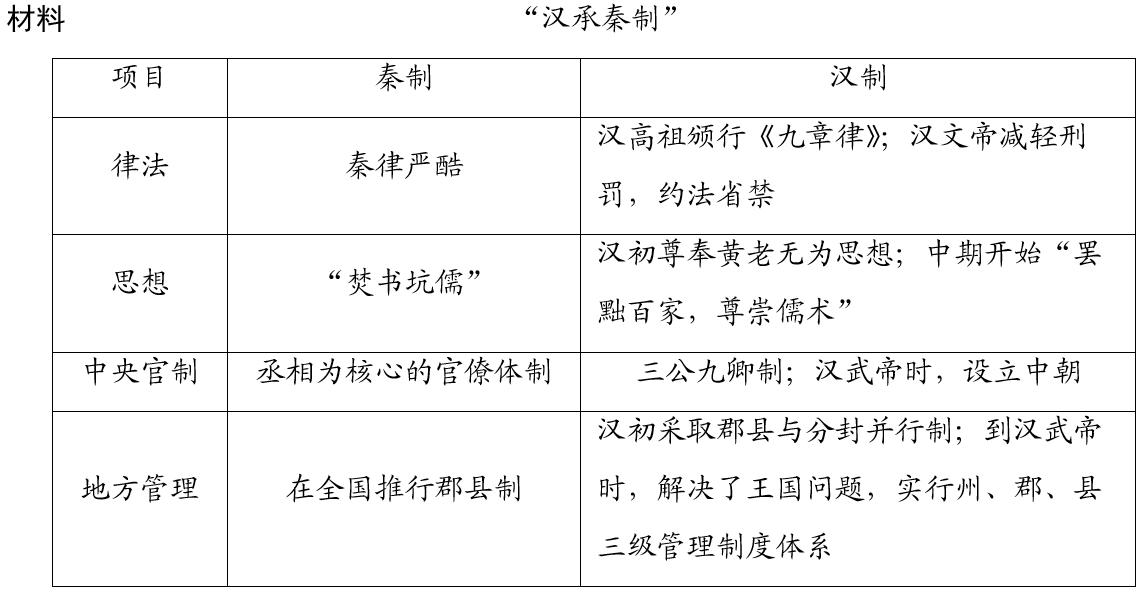

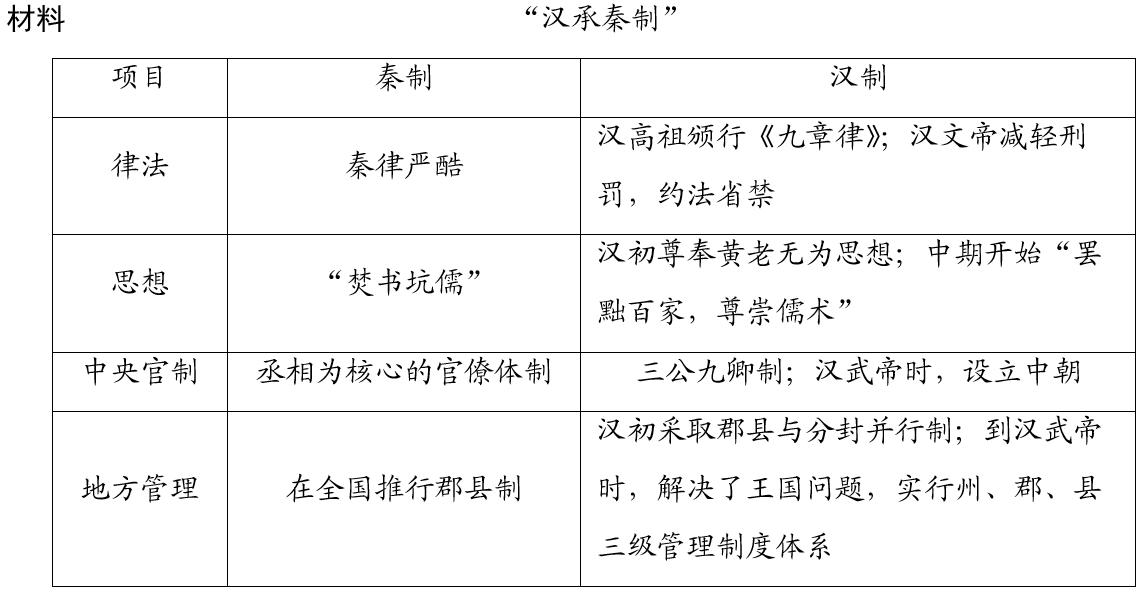

(2023·金华高一上期末)阅读材料,回答问题。

根据上表内容并结合所学知识,谈谈你对“汉承秦制”这一观点的认识。

答案: “汉承秦制”基本符合史实,但不全面。

秦统一后,制定秦律管理人民,建立了一套以丞相为核心的中央官僚体制(皇帝制度、三公九卿制度),在全国范围内普遍推行郡县制,实行“焚书坑儒”加强思想控制。汉以秦律为蓝本制定完善了法律制度,沿用三公九卿制等中央官制,地方上以郡县制为主体,为维护统治也加强了对人民的思想控制。

汉代在秦朝的制度基础上又有诸多调整和发展,改变了秦朝严刑峻法的做法,在中央实行中外朝制度,在地方上由郡国并行制到州、郡、县三级管理体制,将儒家思想确立为社会主流意识形态。

总之,西汉初年各种制度基本沿袭秦朝,但是根据实际情况有所调整。随着社会形势发展,汉政府的制度也有发展和变化。

(说明:秦、汉制度不局限于表格内容,答出经济制度、选官制度、边疆制度等均可。)